作者|葛蔓、刘海燕

直播已经发展成为电商在新时代的新产业,直播带货是“直播+电商”的全景销售模式,给消费者带来了丰富消费体验。特别是在疫情期间,各家平台的直播呈现爆发式增长。但是,就如直播带货“翻车”事件的频发,野蛮生长必然夹杂着产品质量、个人信息安全、侵犯知识产权、人身权等违法行为,并且这些消极效果短时间内难以遏制。一旦直播内容或带货产品出现了侵权后果,直播平台将承担怎样的责任? 其主要遵循的“避风港”原则已正式入典,民法典对此作出了详细和完整地规定。

避风港原则

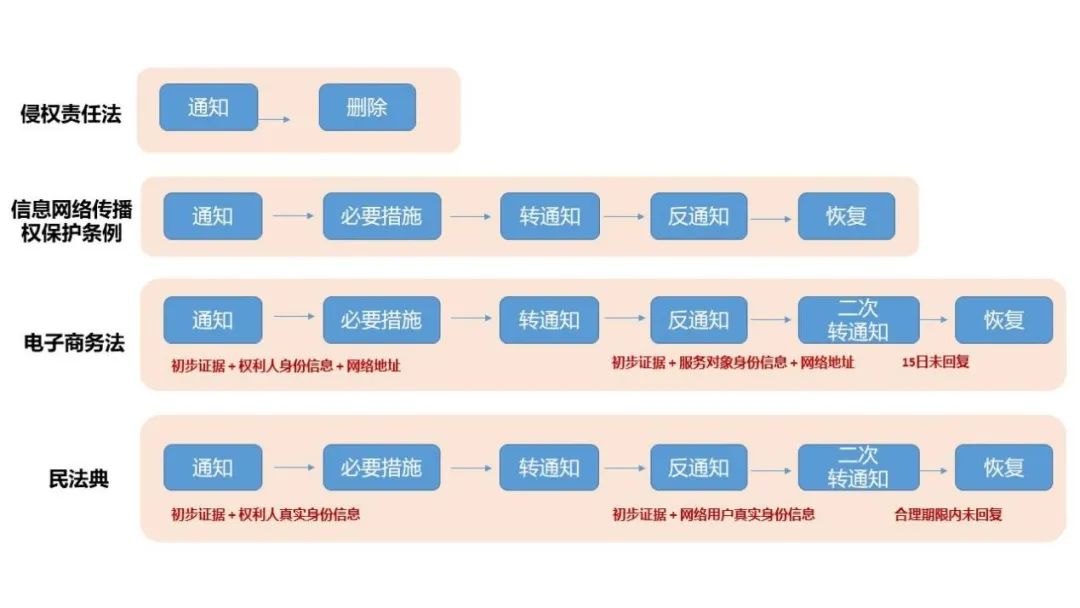

“避风港原则”最初是在著作权侵权案件中,为提供信息储存空间服务、搜索与链接服务、自动接入或自动传输服务、自动缓存服务的四类网络服务提供者规定了免于承担责任的情形。该原则源于美国的《数字千禧年版权法》(简称“DMCA”),主要包括“通知+移除”两个部分。2010年,《侵权责任法》将“通知-删除”规则上升到了立法的层面,适用范围更是扩大到了所有民事权益。

一、“避风港原则”并不能避开所有“风浪”

《中华人民共和国民法典》第一千一百九十七条 【网络服务提供者的连带责任】

网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益,未采取必要措施的,与该网络用户承担连带责任。

需要明确的是,“避风港原则”并不能成为直播平台以未参与直播内容等理由推责的借口,与之对应的“红旗原则”即如果直播内容存在明显侵权的事实,像是高高飘扬的红旗一样显而易见时,直播平台就不能装作看不见,或以不知道侵权作为不承担责任的抗辩理由。

民法典将侵权责任法中的“知道”修改为“知道或者应当知道”一定程度上增加了平台的审查义务,敦促其对于平台置顶、转发、推荐的内容更加谨慎审查,发现显而易见的侵权内容时,一定要及时主动地采取措施。此前就有直播平台因主播在直播时播放未购买版权的歌曲而陷入纠纷,平台虽以“避风港原则”进行抗辩,但法院最终因直播平台享有直播内容的直接收益为由确认该直播平台应对外承担侵权责任。

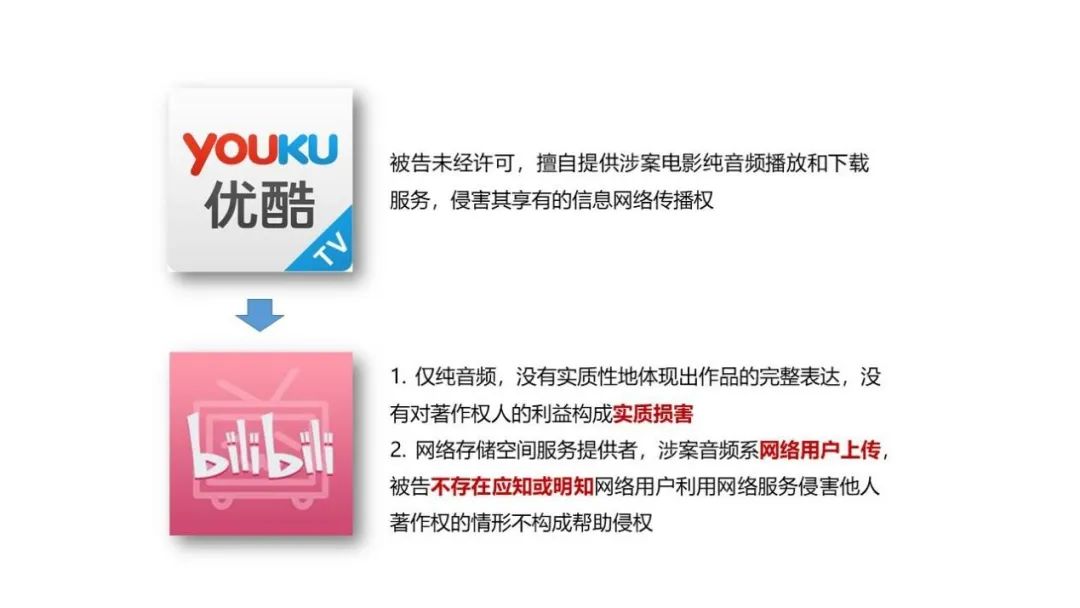

以优酷诉哔哩哔哩侵害信息网络传播权一案为例,网络用户在B站上传了《我不是药神》电影的纯音频,最终B站被判侵权,赔偿优酷公司经济损失60000元和合理开支5000元。

法院经审理认定,被告对其经营的存储空间进行了分类和检索条件的设置,即便是为了保证正常经营,方便网络用户上传、浏览与观看作品,应当同时承担相应的注意义务,尤其针对“影视剪辑”这种存在极大侵权风险的分类设置,更应施以足够的注意义务。涉案音频时长近两小时,不仅标题中包含了涉案电影的完整名称,而且位于涉案电影名称搜索结果的第一位,应该能被明显感知。显然,被告未尽到相应注意义务。

二、民法典对“避风港原则”的进一步完善

我国最早是在著作权相关立法中引入该制度,最高人民法院《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条提出了网络服务提供者“经著作权人提出确有证据的警告,但仍不采取移除侵权内容等措施以消除侵权后果的”将被追究共同侵权责任,后来逐渐扩大到整个民事侵权领域,并不断得以完善。

民法典在侵权责任编中第1195条进一步规范了平台的“转通知”,并在1196条中明确规定了“反通知”规则和平台的二次转通知,即权利人通知网络平台进行删除或断开链接时,网络平台及时通知网络用户,并根据服务类型采取必要措施,与以往一接到通知就立即删除或断开链接不同,给予平台酌情处理的空间,并给予网络用户以救济的途径,即网络用户接到转送的通知后可以向网络服务提供者提交不存在侵权行为的声明,网络服务提供者接到声明后应当将该声明转送发出通知的权利⼈,在合理期限过后,权利人没有向法院提起诉讼或者向有关部门投诉的,网络服务提供者终止必要措施,予以恢复。

三、直播平台如何利用“避风港原则”乘风破浪

1.权利人发出的通知应当合格有效

最高人民法院第83号指导案例的裁判要点中明确指出,“网络用户利用网络服务实施侵权行为,被侵权人依据侵权责任法向网络服务提供者所发出的要求其采取必要措施的通知,包含被侵权人身份情况、权属凭证、侵权人网络地址、侵权事实初步证据等内容的,即属有效通知。网络服务提供者自行设定的投诉规则,不得影响权利人依法维护其自身合法权利。”

首先,权利人向直播平台发出“通知”时应当确保通知有效,内容上应当包含权利人的真实身份信息和存在侵权事实的“初步证据”,其中真实身份信息不难理解,实践中争议较多的在于“初步证据”。许多平台根据自身业务设定了不同的投诉规则,要求权利人投诉时需提供相应的权属凭证及侵权技术分析等。

例如上述指导案例中,被告以原告的通知中未有侵权比对表为由认定该通知无效,因此未采取必要措施。但法院的观点是网络服务提供者自行设定的投诉规则不得影响权利人依法维护其自身合法权益,因此当“通知”符合法定要件时即为有效。

其次,权利人应避免“错误通知”和“恶意通知”。因错误通知造成网络用户或者网络服务提供者损害的,应当承担侵权责任。法律另有规定的,依照其规定。

2.直播用户应及时使用“反通知”,避免因恶意举报遭受损失

民法典将用户的反通知权利的适用范围扩大到了民事权益的范畴,内容上反通知依然要求包含“初步证据”与“真实身份信息”。其中,由网络用户提供“真实身份信息”避免了由“网络平台”提供身份信息而造成个人信息与个人隐私泄露的风险,也更能够确保信息的真实性。

复杂的网络环境下,除了合法维权外也存在一些不正当竞争或基于其他目的产生的“恶意投诉”,以往仅有通知规则,无论投诉是否真实,平台作为网络服务提供者都只能采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施,也因此出现许多因“错误投诉”和“恶意投诉”产生的损失。

对于直播而言,直播带来的效益具有时效性,往往集中于直播过程的数个小时中,如因“恶意举报”或“错误举报”导致平台直接关闭直播或者下架相应直播产品,将会给直播用户带来巨大的损失。

反通知规则是在通知规则的前提下产生的,是网络用户针对通知中的投诉而进行的抗辩。当直播用户接到“转通知”时应当及时利用“反通知”对自己的合法权益进行保护,提供相应证据供平台做出客观审核,避免损失扩大。

3.平台应当履行“转通知”并采取合理的必要措施

直播平台首先应当充当直播用户与权利人之间的沟通桥梁,构建畅通的交流机制,促使矛盾的化解,即履行“转通知”和“二次转通知”的义务,并且需注意时间节点。直播平台在流程上不论是收到通知还是反通知,要做的首先都是向相对方转送,之后才及时采取必要措施或在一定的合理期限内终止必要措施。这与以往的先立即采取必要措施再进行“转通知”不同,更强调了平台的中立性。

最高人民法院第83号指导案例的裁判要点中明确指出,侵权责任法第三十六条第二款所规定的网络服务提供者接到通知后所应采取的必要措施,包括但并不限于删除、屏蔽、断开链接。“必要措施”应遵循审慎、合理的原则,根据所侵害权利的性质、侵权的具体情形和技术条件等来加以综合确定。

其次,直播平台应当根据构成侵权的初步证据和服务类型采取必要措施,这一点区别于以往的一刀切,一切情况均采用“删除、屏蔽和断开链接”的方式。对于直播平台而言,一旦关闭直播间所带来的流量流失将会给直播用户和平台造成极大的损失。

民法典此条规定给予平台更多的主动性,可根据平台服务类型以及所侵害权利的性质、侵权的具体情形和技术条件等来综合确定采取何种措施。例如《电子商务法》有“终止交易和服务”的措施,司法实践也有对平台采取“禁言”、“封号”等新型措施,给新类型的网络侵权处理预留了空间。

总之,民法典为直播平台等网络服务提供者提供了更为合理和有效的“避风港”适用指南,正确理解和适用新的规则才是直播平台乘风破浪的不二法则。

本文作者

葛蔓律师

上海博和汉商律师事务所高级合伙人

上海博和汉商所文化与传媒法律业务部主任

上海市女律师联谊会副秘书长

专业领域:

文化传媒、知识产权、

婚姻家事、私人财富管理

geman@bhslaw.cn

刘海燕律师助理

上海博和汉商律师事务所律师助理

华东师范大学法律硕士

专业领域:

文化传媒、婚姻家事

liuhaiyan@bhslaw.cn