作者|张绍谦

第六期精彩内容回顾

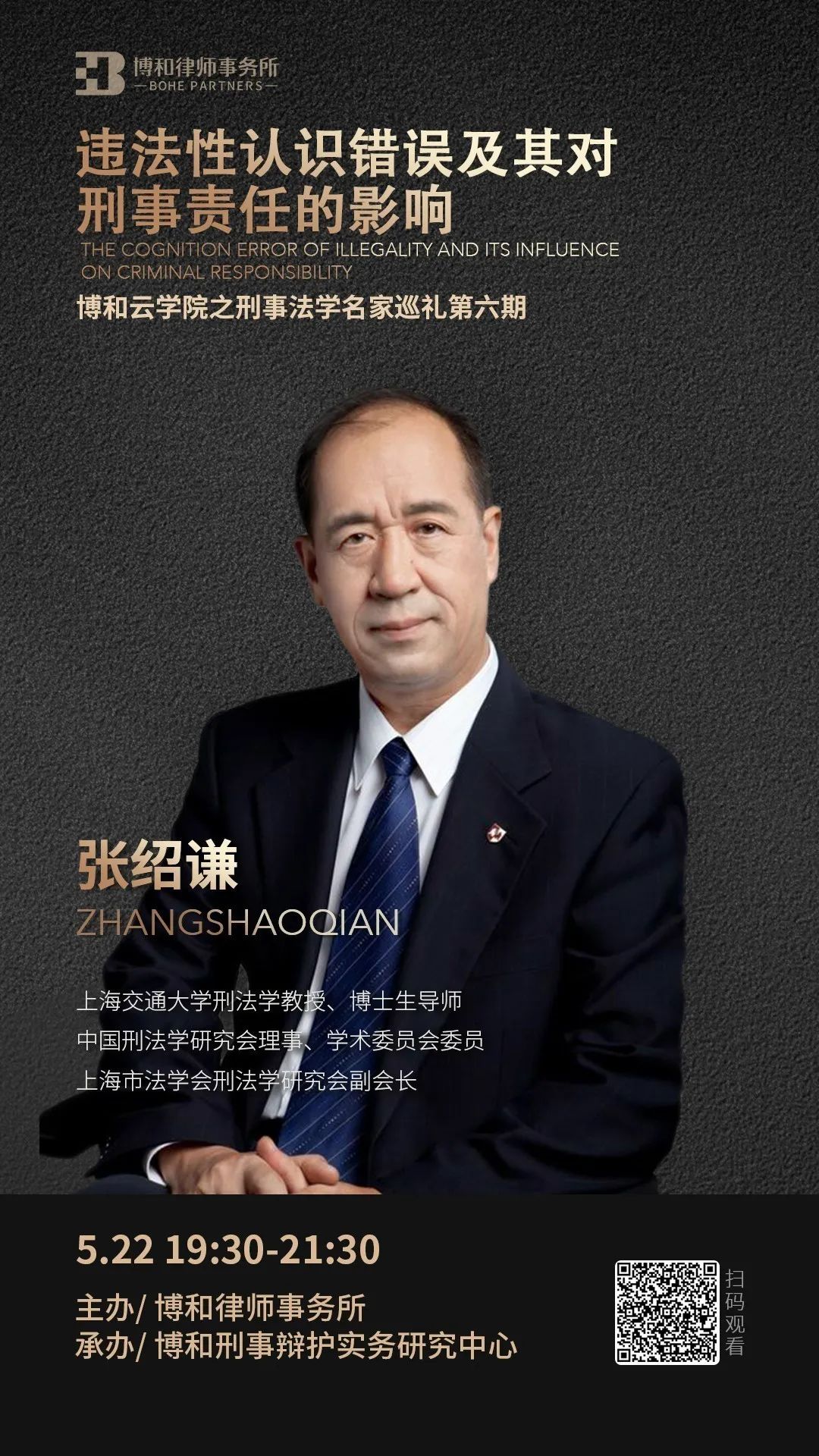

张绍谦

上海交通大学刑法学教授、博士生导师

中国刑法学研究会理事、学术委员会委员

上海市法学会刑法学研究会副会长

关注我们,扫码进入直播回看

更多精彩内容等着你!

一、“不知法不免责”原则在当前刑事司法实践中面临的困境

01、“不知法”逐渐成为常见的刑事辩护理由

从中国裁判文书网以“刑事判决”和“违法性认识错误”两个关键词搜索,共检索出808份判决书,其中显示的前600份判决,全部是2016年以后全国各级法院所作出。这些案件主要集中在法定犯领域。从律师所提出的“违法性认识错误”辩护理由看,有些作无罪辩护理由、有些作为从轻、减轻处罚的理由。

02、刑事裁决基本坚守“不知法不免责”原则

法院面对“不知法”的辩护理由,基本上都不会直接予以接受,其中有的根本不予理睬,不予回应,当然也不予以接受;有的则不论是否辩护有道理,就认定行为人主观上有违法性认识,以此拒绝辩护理由;有的干脆直接以“不知法”不是辩护理由予以回应,断然拒绝接受辩护。

03、部分刑事裁决呈现出犹豫和退缩

近些年,一些司法人员开始对“不知法不免责”所会导致的明显不合理判决产生了疑惑,开始在司法裁决时出现犹豫,以各种方式从原有立场逐渐退缩,变相,甚至直接承认不知法可免除责任,至少应减轻刑事责任。

二、司法困境产生的原因及其理论上破解方法之争

01、“不知法不免责”原则遭遇司法困境的主要原因

(1) 法律规范日益繁多复杂;

(2) 文化规范日益多元化带来了行为性质判断标准的多元化,增加了对行为进行规范评价的难度;

(3) 人权保障观念深入人心;

(4) 网络对社会舆论的放大效应。

02、刑法学界对“违法性认识错误”所持的主要见解

(1) 坚持“违法性不要说”,即不是犯罪故意认识内容,坚守“不知法不免责”;

(2) 坚持“违法性认识必要说”,即认为是故意的必要认识内容,不知法应当排除犯罪故意;

(3) 坚持“违法性认识可能性说”;

(4)“违法性认识”不是故意犯罪成立要件,而是影响有责性判断的因素。

三、域外立法态度的变化及其发展趋势

01、英美国家的立法变化

1、传统做法。

从英国的判例来看,“不懂法不作为抗辩的理由”具体包括以下三种情况:(1)行为人由于客观原因(如常年在外、公海航行等)不知道某法律的施行不得作为抗辩之理由;(2)外国人不知道自己的行为在行为地是犯罪不得作为抗辩的理由;(3)行为人事先征询过相关法律人士(如律师)或者法定资格的官员然后实施的自认为是合法的行为也不得作为抗辩的理由。

2、美国违法性错误理论与实践的新发展

“不知法不免责”的例外:(1)因信赖州最高法院的判决和地方法院判决而发生的违法性错误可以免责;(2)因信赖具有某种权限的行政官员的意见而发生的违法性错误可以免责;(3)因为真诚地误解了法律而发生的违法性错误可以免责;(4)因信赖法律家的意见而发生的违法性错误可以免责。

3、英国违法性错误理论与实践的新发展

主要体现在以下几点:(1)根据“不知法不免责”的原则,如果是对私法的认识错误就成立抗辩,如果是对刑法的认识错误则不成立抗辩;(2)1968年的《盗窃罪法》与1971年的《毁弃罪法》承认法律认识错误成立抗辩。

02、“不知法不免责”原则在大陆法系国家的演变

1、不同学说。

主要观点如下:(1)违法性认识不要说;(2)违法性意识必要说(严格故意说);(3)法律的过失准故意说;(4)限制故意说(违法性认识的可能性说);(5)责任说;(6)折衷说。

2、立法规定。

其一,“不知法不免责”仍然是刑法适用的主要原则,没有国家轻易放弃。

其二,在坚持“不知法不免责”原则的前提下,开始根据不同情况,逐步做出修正,允许一定情况下减轻责任甚至免除责任。

其三,严格限定不知法律免责的条件,以避免以不知法律为理由而逃避刑事责任。

其四,凡是在刑法中对不知法免责作出规定的,都不涉及主观罪过的判断,而是规定直接允许减轻责任。

四、“违法性认识错误”及其与刑事责任关系解析

01、正确界定“违法性”的含义,以明确“违法性认识错误”的判断标准

第一,“违法性认识错误”只在“法定犯”中进行研究;

第二,“违法性认识错误”是判断“社会危害性认识错误”的一个重要依据,但这两者并不完全等同,后者范围要大于前者;

第三,“违法性认识错误”,只限于对法定犯违反的“前置法”规范认识错误,不包括单纯的“刑事违法性认识错误”;

第四,“前置法”认识错误主要包括法律、法规、规章、地方法规、行业标准、行业规定、单位规章、纪律等等;

第五,需要从以上不同类型入手进行具体分析,依法依理作出准确分析和判断。

02、“违法性认识错误”能够影响刑事责任的追究

(1) 影响对行为人主观恶性的评价---行为危害性,“知法犯法”意味着更强的社会对抗性。

(2) 影响行为人的社会危险性的评价---再犯可能性,“知法犯法”意味着更难矫正的社会危险性格。

03“知法难”现象在现代社会普遍存在,“不知法不免责”原则需要予以必要的修正

法律原则不能因循守旧,必须与时俱进。在此情况下,“不知法不免责”这一铁则必然面临修改和改革的社会需要。这也是当前世界各国纷纷修正“不知法不免责”规则的主要原因。我国立法、司法机关都应重视这一问题的妥善解决。

04、“违法性认识错误”的处理需要在责任主义原则与刑事政策之间进行平衡与协调

责任主义原则意味着国家以定罪判刑对一个公民进行责难、惩罚,必须基于其主观上存在的反道义心理,也就是明知、应知危害社会,而仍然选择危害行为的自由意志。缺乏这种可责难性就不能追究刑事责任。因此,“不知法”应该据情免、减轻刑责。刑事政策的目的就是要保证国家法律规范能够得到确实有效的执行,避免有法不依,执法不严,违法不究。

05、“违法性认识错误”如何影响刑事责任追究,需要根据不同国情来解决

“违法性认识错误”辩护理由应以什么方式对刑事司法裁决的影响,应当依据各国刑事立法的规定情况以及司法普遍接受的刑事理论,司法机关不能无视本国立法规定而任性裁决。

06、我国解决“违法性认识错误”困境的根本出路在于完善刑事立法

从长远看,在我国要想根本上解决当时刑事司法面临的“违法性认识错误”困境,就需要从立法上作出修改,明确赋予“违法性认识错误”减、免刑事责任中应有的法律地位,同时犯罪故意、犯罪过失概念也得做相应的调整。

07、当前刑事司法应当在“社会危害性认识”理论的框架下设法舒缓“不知法不免责”的司法困境

在依法不减、可减、可免之间所作选择,对于确实不知法而违法的案件,在不损害法律整体秩序的前提下,尽量作出有利于被告人的决定。在确实不具有可责难心理的情况下,就不要追究刑事责任;在可追究,可不追究刑事责任的情况下,尽量考虑不予追究或者免予处罚;在可从轻、可减轻处罚的情况下,尽可能考虑减轻处罚 。

08、为了缓解“不知法不免责”的司法困境,国家应当谨慎对待“法定犯”立法,且对宣传行政法律尽到更多责任,避免“不教而诛”

(1) 适当抬高行政违法行为入罪的违法性程度门槛,避免行政违法轻易地就能入罪;

(2) 对于刑事司法所掌握的法定犯入罪标准,相关国家机关,包括司法机关,都应当作了明确的规定,并且通过正规、易被公众认知的途径、方式事先公布出来。没有公布的内部规定一律不得作为入罪标准;

(3) 对于涉及普通公众遵守的行政法律,在正式施行前最好有一个公开宣传的期限,并采取有效的宣传措施,对公众进行普法;

(4) 明确指定公民在对特定法律规范不理解时,能够取得有效法律帮助的渠道。

五、“违法性认识错误”的判断过程和方法

01、“违法性认识错误”的判断过程

(1) 确定“违法性认识错误”问题是否确实存在。行为是否存在“违法性认识错误”,应不应提出“违法性认识错误”的辩护理由,这是个事实问题,需要用证据来证明。

(2) 判定“违法性认识错误”是否能够避免,可以避免时,推定存在犯罪故意,可以作为酌定减轻刑责情节。如果当时情况下行为人存在认识“违法性”可能(即这种认识错误本可以避免),就应推定其已经认识到行为的社会危害性,因而认定存在犯罪故意。这种情况下,“违法性认识错误”只能作为酌情量刑情节予以考虑。

(3) “违法性认识错误”有正当理由,不可避免时,不追究刑事责任。即当行为人既没有认识到行为危害性,也没有认识到行为违法性,而且不知法有正当理由(认识错误无法避免)时,应认定行为人缺乏犯罪故意,不成立故意犯罪,也不追究其刑事责任。这是由于行为人既缺乏责难的心理基础,也缺乏刑罚预防必要性的政策依据。

02“违法性认识错误”是否可避免的判断方法

1、知法能力的判断。知法能力的判断标准,应当以同层次普通(平均)人的认知能力作为基本推定标准,以行为人特有的异常特点作为例外特定判断因素。

2、知法条件的判断。知法能力是判断是否能够避免不知法的前提,但最终判断不知法是否有正当根据,是否能够避免,还得具体观察当时条件下,行为人是否具备学习、正确理解法律规范的客观条件。

3、行为人是否尽到了应尽的知法义务的判断(是否尽到最大努力)。(1)行为人行为前或过程中,是否已经感知行为的社会异常性;(2)是否为消除这种疑惑而做了应有的正确了解、熟悉法律规范的努力;(3)行为人是否存在有意规避法律的意愿和行动;(4)期待普通公民知法的可能性大小。

综合判断,如果认为没有知法能力、或者当时没有提供正常的知法条件、行为人尽到了应尽知法义务也无法了解法律的,而且普通公民在当时情况下也通常没有期待知法可能性的,就应该认为行为人不知法是由于不可避免的原因造成的。

金句分享

“公正是法律的灵魂,刑法公正更是法律公正的核心,学习刑法,运用刑法,一定要始终保持一颗正义之心,保持一种慎刑理念。”