博和云学院

“刑辩新势代”系列微论坛

2016年11月16日,“两高三部”根据全国人大常委会的授权发布了《关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》,在北京、上海等18个地区启动认罪认罚从宽制度试点工作。2018年10月26日,第十三届全国人大常委会通过了《关于修改<中华人民共和国刑事诉讼法>的决定》,将认罪认罚从宽试点工作所积累的有效且可推广的实践经验上升为法律,将认罪认罚从宽确立为一项重要的诉讼原则。

现今,认罪认罚从宽制度已在全国施行一年有余,对刑事诉讼各阶段的行为与决策都产生着举足轻重的影响,因此对认罪认罚从宽制度的准确解读与适用是公检法律等司法从业者必然要面对的一道难题。

课程预告

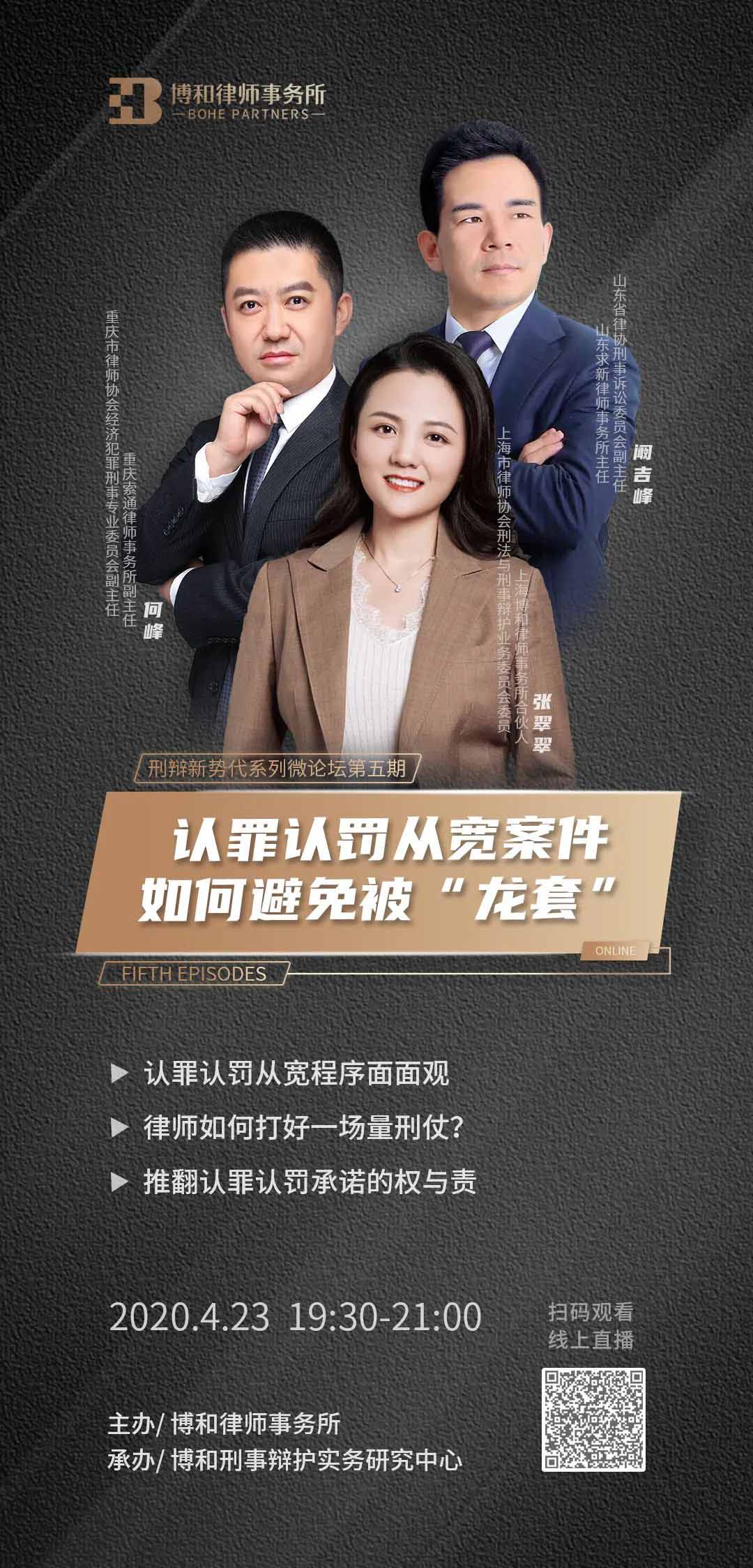

4月23日晚上七点半,博和云学院将举行『刑辩新势代』系列微论坛第五期,邀请重庆索通律师事务所副主任、重庆市律师协会经济犯罪刑事专业委员会副主任、西南大学法律硕士研究生实务导师何峰,山东求新律师事务所主任、山东省律师协会理事、山东省律师协会刑事诉讼委员会副主任阚吉峰,上海博和律师事务所合伙人、上海博和律师事务所刑事法律业务一部副主任、上海市律师协会刑法与刑事辩护业务委员会委员张翠翠,以在线研讨的形式,就“认罪认罚从宽案件,如何避免被‘龙套’”进行探讨。

三位律师将根据自身多年办案经验,从不同刑事诉讼阶段出发,带我们全面解读认罪认罚从宽制度:如何考量在侦查阶段与审查起诉阶段启动认罪认罚程序?如何准确定位律师在认罪认罚程序中的角色?在庭审中如何对于认罪认罚案件展开有效辩护?如何考量认罪认罚程序在二审阶段的适用?

敬请关注4月23日19:30,博和云学院之“刑辩新势代”系列微论坛第五期《认罪认罚从宽案件,如何避免被“龙套”》。

直播时间

4月23日 :19:30—21:00

微论坛主题

认罪认罚从宽案件,如何避免被“龙套”

微论坛主谈人

主讲人:何 峰

重庆索通律师事务所副主任

重庆市律师协会经济犯罪刑事专业委员会副主任

西南大学法律硕士研究生实务导师

主讲人:阚吉峰

山东求新律师事务所主任

山东省律师协会理事

山东省律师协会刑事诉讼委员会副主任

主讲人:张翠翠

上海博和律师事务所合伙人

上海博和律师事务所刑事法律业务一部副主任

上海市律师协会刑法与刑事辩护业务委员会委员

参与微论坛方式

扫描二维码观看直播

第四期微论坛回顾

涉税刑事案件往往给我们带来一种神秘感,一来是因为以行政法律关系为前提,二来是我们总感觉是否涉税类案件需要以财税知识为前提。针对涉税类犯罪,行政机关出台的通知繁多,一个感觉是专业,另一个感觉是乱,今天就让我们一起来刺破涉税刑事案件的面纱。

涉税类案件从犯罪构成理论的角度来看,是否有一些共性的标准。在刑法法条规定上,有两种体例:一种是在法条中写明目的的,如:高利转贷罪;另一种是法条未写明但是依然要求有相应目的的,如:侵财类犯罪以非法占有为目的。我个人认为在涉税类案件中,对法条上未明文规定的元素,在出入罪时,特别是进行辩护时,我们要将未明文规定的目的等元素纳入考虑。

对于公司税收来说,有开源、节流两方面, “应缴增值税=销项税-进项税”,所以公司有动力去降低销项税、增加进项税。发票是国家了解企业行为的一个抓手。所以,税务类犯罪要从国家对税收的管控来理解,计算犯罪数额。

虚开类犯罪是涉税类案件的重中之重,在对2019年判决的一审涉税类案件进行统计后发现,以205条定罪的占61%,其中产生争议最多的也是虚开类犯罪。在虚开类案件中又有很多的疑难情形,如:非以骗取税款为目的的虚开;不明知他人受票用途的虚开;对开、环开;挂靠经营、如实代开等等。虽然在一些通知中对“对开、环开、如实代开、挂靠经营”等有具体的规定,但在个案的适用中,事实和司法实践中形成的提法能否挂钩需要具体考量,并且挂钩之后还得从法益侵害的实质角度进行罪与非罪的判断。

在对涉税案件进行辩护时,我们要做个有心人,奠定前期的知识储备:留心可能影响出入罪的行政规章制度、通知;注意案件中的三流(货物、资金、发票)是否指向同一法律主体。在对企业进行涉税刑事合规风险防范时要注意挂靠和节税的两个坑,合理不等于合规。

金句分享

发票是国家了解企业行为的一个抓手。税务类犯罪要从国家对税收的管控来理解,来计算犯罪数额。

——解琳律师

涉税是企业、个人不可回避的问题,生钱的比如融资类犯罪,省钱的就是涉税类犯罪。涉税类犯罪表现成三种形式:1. 少交税款,如虚开增值税发票罪;2. 不缴税款,如逃税罪;3. 涉票类的犯罪,如非法出售发票罪。为什么说虚开增值税专用发票罪是少缴呢?因为增值税属于流转税,一旦开出就会给下游企业去抵扣,使国家税收流失。为什么曾经的“偷税罪”变为了“逃税罪”,因为将别人的东西拿过来称为“偷”,而压根没有交则应称为“逃”。从犯罪构成理论来看,行为犯与结果犯是客观构成要素,在该当性和违法性范畴内区分;目的犯是主观要素,跟行为犯不是同一评价范畴,故可分为:目的行为犯、非目的行为犯、目的结果犯和非目的结果犯四种。因为除了抗税罪,其他涉税类犯罪都有数额的要求,应是结果犯。虚开增值税专用发票、骗取出口退税的发票,用以抵扣税款的发票都是目的结果犯,虚开其他发票属于哪种目前尚有有争议。涉税类犯罪在辩护中的难点是如何论证是否具有骗取税款的目的,论证是否准确,重点还是研究虚开到底是行为犯还是目的犯。

在司法实践中,像“对开、环开”基本都作无罪处理。举重以明轻,“对开、环开”不构成虚开增值税专用发票罪,则不以骗取税款为目的的虚开其他发票的行为,也应该不构罪。学者对此有不同观点,未来走向,还需等待司法解释。

在涉税类案件的辩护方法上,我们要注重知识储备:熟悉争议事实中的税务概念;了解企业经营中可能涉及到的税种;了解争议事实中的行业票款流转背景;对于不清晰的概念可以从税务原理进行理解,比如实质课税、先税后分等;我们还可以请税务师介入案件。在辩护的实践中,关键往往在于是否对国家税款造成了实际损失。例如:有一个实际施工人,房地产公司因需付钱成立了一家绿化工程公司来进行付款。绿化工程公司没有实质经营,但实际上工程已完成。因此,我们比较实际缴纳的税款和应缴税款,对比出国家税款没有造成损失,予以辩护。

在企业的生产经营中进行风险防范,我们建议尽早与税务机关进行沟通,效果较好的案件都有税务稽查报告显示提前对应缴的税款进行了补缴、进项税转出。同时在刑事合规上,由于刑事律师对于危机的处理有被动性、滞后性,我们可以与民商事律师积极配合,打破企业家的固有认识、惯性思维(别人怎么做,我这么做就没有风险)。

金句分享

律师并不生产理论,我们只是理论的搬运工,教授怎么说我们怎么听。

——辛明律师

在对涉税案件入罪进行思考的时候,不能将行为犯、结果犯、目的犯都作为犯罪成立的要件来考量。行为犯、结果犯是针对既遂状态的区分,而不是罪与非罪的入罪讨论。比如说虚开增值税专用发票罪,主观目的肯定是偷逃国家税款的,不具有这样的目的实践中就不可能按构成犯罪来处理。虚开在哪个环节算既遂?开出了发票但并未被下游抵扣是否算既遂?这里就存在骗取了多少税款和国家税款损失了多少的比较。就虚开来说,虽然从法条规定上看,像是行为犯,但司法实践中虚开越来越向结果犯上引导,非常看重在一审判决前是否对税款予以了补缴。

在实际案例中,我曾经申请具有专门知识的人出庭。因为在跟公诉人、法官沟通的过程中,我发现得到的结论与他们不一致,而他们对我在涉税方面的专业信赖不足,因此申请了具有专门知识的人出庭。比如有三家单位,由A开给B进项发票100万,同时A开给C销项发票100万。在2018年之前,很多法院都用“100万+100万=200万”,作为犯罪数额,其实这与税收理论是相违背的。因为增值税是一个流转税,流转税意味着只有在最后一个消费环节才会缴税,中间环节存在抵扣,以直接相加的金额作为虚开增值税发票的犯罪数额不妥。

对于虚开案件中的疑难情形,无论是哪种情形,都应回到“该行为是否给国家造成了损失”的本质。虚开发票是否对国家造成损失,是事实问题还是法律适用问题?值得进一步讨论。比如有三家公司A、B、C虚开增票,A、B在案,C未到案。A、B并未实际经营,单独来看就是虚开,C存在但尚未到案,这种情况是否能够认定为“环开”?归根结底还是要看是否对国家造成了税收损失。

在涉税类案件的辩护中我想补充两点:一是因地制宜。虽然最高法的司法解释有规定虚开税款数额在250万以上的判处10年以上,但对于不同的省份,涉案金额的认定和量刑标准可能不同,针对不同省份要去研究具体的案例、规定。二是介绍虚开的主从犯认定问题。介绍虚开的行为应该认定为从犯,将不存在牟利目的的介绍虚开作为实行行为同等打击,打击面过广,我一直秉持这个观点。

对于企业的风险防范,一定要聘请专业的刑事律师介入。在实践中案发多是税务稽查机关发现企业存在涉税问题,然后移送司法机关。争取在税务机关移送、刑事立案之前,做补缴或者进项转出,若事实上不造成国家的税款损失,可能不会走到刑事立案这一步;在公安机关已经立案后再予以补缴、进项转出就是量刑情节了。若税务机关已经移送,一定争取自首,在太多的涉税类案件中没有自首情节非常可惜,很多时候行为人缺乏自首的勇气和智慧,聘请专业的刑事律师介入,可以降低风险。

金句分享

在涉税案件中,我们要有一个基本的理念,就是国家希望企业将税给还回来,而不是打击企业。企业倒了,连鸡都没有了如何产蛋,如何将应缴税收给补上。

——马朗律师

进入直播回看

1、假如瑞幸在上交所上市,会比现在更危险吗?

主讲嘉宾:谢向英、胡瑞江、朱帅

2、从检察官到律师—漫谈“控辩双向思维”

主讲嘉宾:王凯、葛鹏起、詹勇

3、虚假诉讼罪面面观

主讲嘉宾:吕彪、武广轶、李道演

4、涉税刑事案件思与辩

主讲嘉宾:解琳、马朗、辛明